北京での仕事が終わりました。

今回は3年半あまりの滞在でした。

再び東京に戻ってきました。

監視のない祖国は自由でのびのびできるので快適です。食事も美味しいです。

一方、あの混んだ電車で通勤する日々に戻ることは少し気が重くなりましたが、案外数日で慣れました。体は長年の習慣を覚えているものです。

日記は再び東京編に戻りますが、まだ中国で撮りためた写真がたくさんありますので、ぼちぼちご紹介していくことにします。

引き続きお付き合いください。

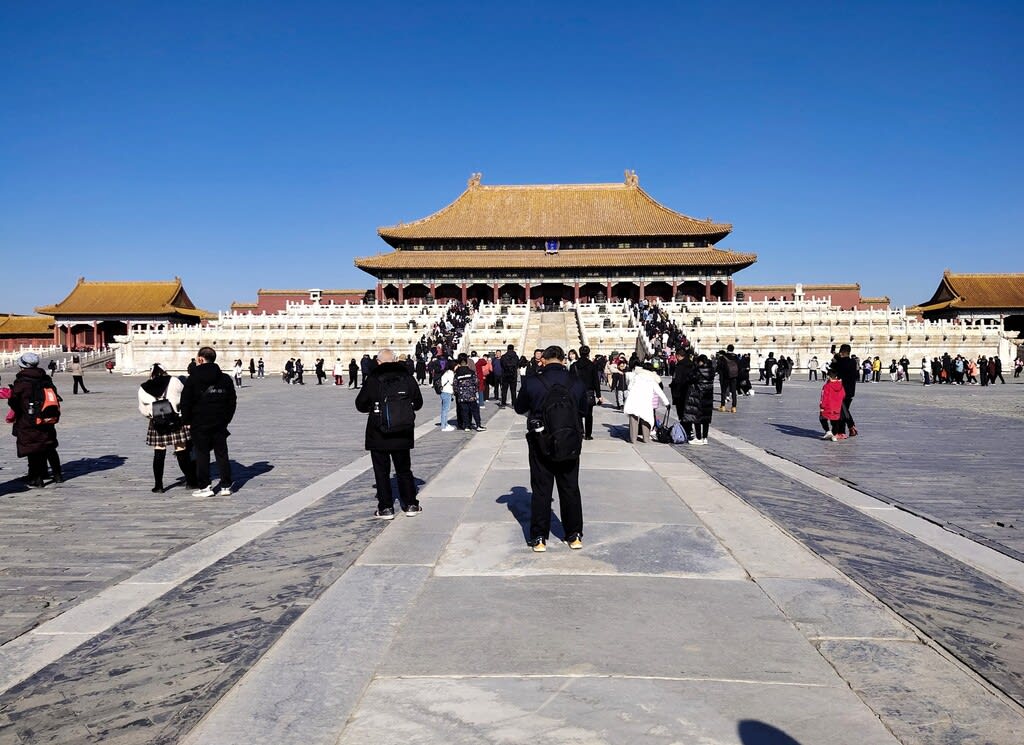

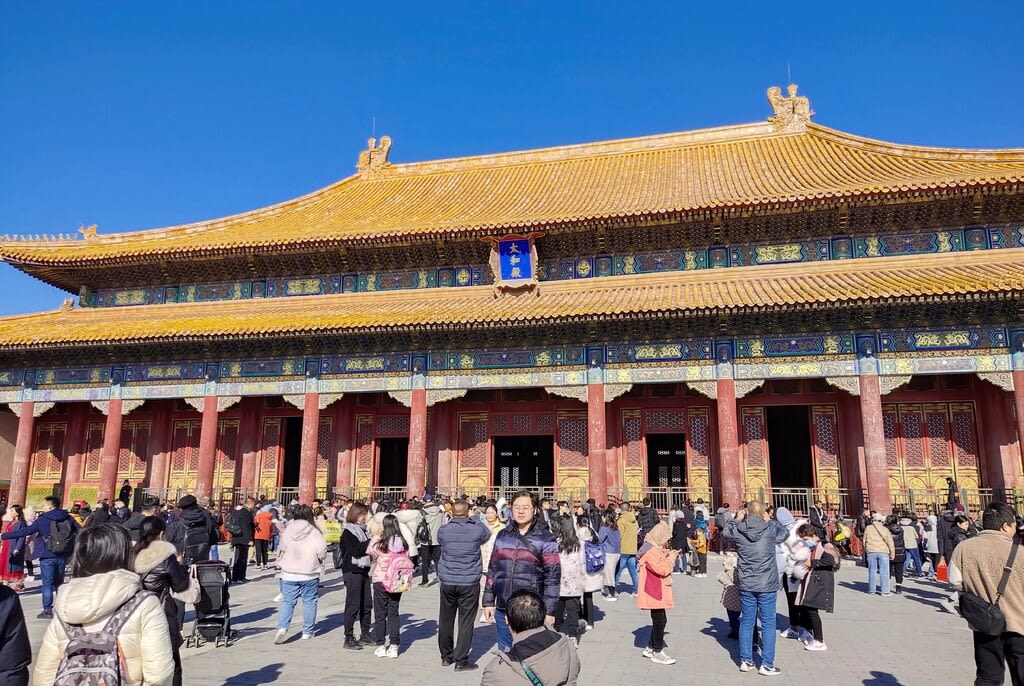

軍機処は皇帝直属の軍事諮問機関です。雍正帝の時代に設立されました。

内廷の入口である乾清門の西側にあります。

小説「蒼穹の昴」には軍機処がよく出てきます。

小説では光緒帝の側近だった梁文秀や楊喜楨がここで執務を行い、出入りするシーンが描かれています。

実際に行ってみると、その規模の小ささと質素ぶりに驚きます。平屋建てで養心殿の南側に「ついでに」くっつけられているような感じです。

皇帝を支える大事な決定を行い、取り仕切ってきた重要な役割を果たした機関なので、もっと立派な建物を想像していましたが、拍子抜けするほどです。

そのせいもあってか、軍機処に注目している様子の観光客はほとんど見かけません。

これが全景です。長屋風です。壁の向こう側は養心殿です。

今は改修中とのことで、中に入ることはできませんでした。