今年の3月に撮影したシリウス[18-19]の画像[26]を、改めてマカリ[17]で分析した結果、シリウスB[20-22]を確認することができた。

(1)MAK127SPとSV305を用いた直焦点撮影概要

・撮影対象

シリウス[18-22]

・機材

望遠鏡:MAK127SP 1500mm F12[1-4]

ファインダ:付属ファインダ(レッド・ドット式)

イメージセンサ:SV305[5-8]

架台:AZ-GTi赤道儀化マウント[14-15] 恒星追尾モード、ノータッチガイド

AZ-GTi制御アプリ:SynScanPro[16]

・画像処理

パソコン:WindowsノートPC(Core i5 2.30GHz 、8GB、240GB-SSD)

イメージキャプチャ:SharpCap3.2[9] 撮影時間:約30秒(約900フレーム)、aviファイル

スタック処理:AS!3(AutoStakkert!3)[10] 取り込みフレームの品質上位50%をスタック

Wavelet処理:RegiStax6[11-12] AS!3からの出力画像(tif)をWavelet処理

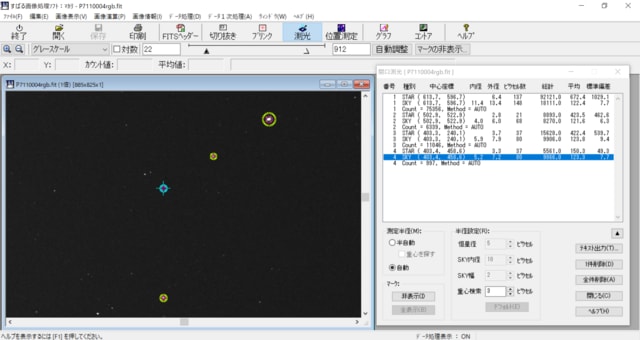

分析処理:マカリ[17] RegiStax6の出力画像(bmp)を分析、回転、切り抜き、グラフ機能他

(2)撮影結果(上が北)

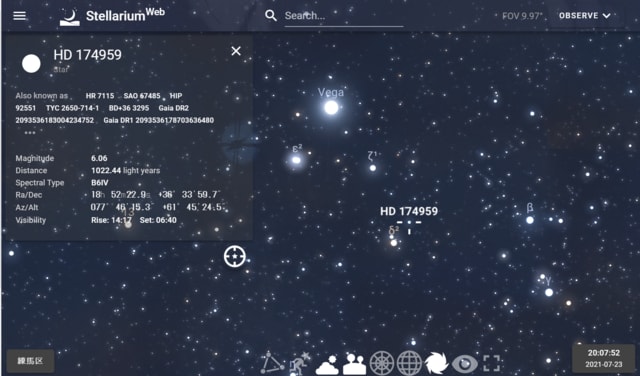

2021-03-10 20:21 シリウス

SV305, MAK127SP 1500mm F12

SV305, Gain 30, 露出 49ms, WB(B=216 G=100 R=128), 1920x1080, RGB24

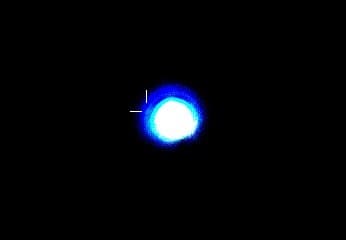

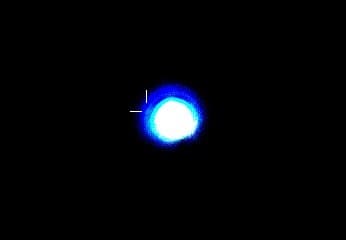

※RegiStax6の出力画像(bmp)をマカリに読み込み、レベル調整後、シリウス部分を切り抜き

※露出49msの画像では、マークの部分にシリウスBが確認できた

・口径:127mm

・ドーズの分解能:0.91"[25]

・イメージセンサ分解能:0.80"相当[25]

(イメージセンサ画素ピッチ:2.9μm[26])

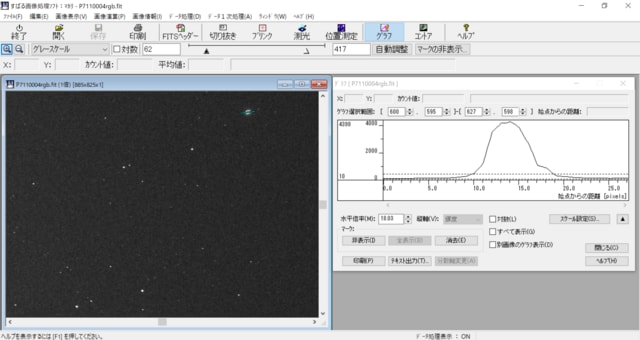

マカリのグラフ機能(輝度分析)画面例

※シリウスAの中心から約27ピクセルの位置(離角:約11")にシリウスB[20-22]の輝度のピークが確認できる。

(3)まとめ

MAK127SPにSV305を取り付け、さらに、AZ-GTi赤道儀化マウントに搭載して、シリウスの直焦点撮影を試みた。

撮影した画像をマカリで分析した結果、露出49msの画像においてシリウスBを確認することができた。

参考文献:

(1)Maksutov Cassegrains

(2)マクストフカセグレン式望遠鏡-Wikipedia

(3)Sky-Watcher-Wikipedia

(4)Sky-Watcher Global Website

(5)SV305デジアイピースの使用方法

(6)SVBONY SV305 取扱説明書

(7)Svbony SV305 Camera FAQ

(8)SVBONY

(9)SharpCap

(10)AUTOSTAKKERT!

(11)RegiStax6

(12)RegiStax-Wikipedia

(13)ImageMagick

(14)Sky-Watcher AZ-GTiマウントレビュー

(15)AZ-GTi赤道儀化マウント-goo blog

(16)SynScanPro-GooglePlay

(17)すばる画像解析ソフト-Makali`i-配布サイト

(18)シリウス-Wikipedia

(19)連星-Wikipedia

(20)シリウスBにご注目 - 阿南市科学センター / 天文館 blog

(21)Sirius B-西はりま天文台

(22)シリウスの伴星Bを観測するチャンス到来!-EYEBELL

(23)今日のほしぞら

(24)Stellarium-Web

(25)望遠デジタルカメラの分解能-goo blog

(26)IMX290NQV

(27)MAK127SPとSV305を用いた直焦点撮影(54)-goo blog

(28)天体写真ギャラリー-シリウス

(1)MAK127SPとSV305を用いた直焦点撮影概要

・撮影対象

シリウス[18-22]

・機材

望遠鏡:MAK127SP 1500mm F12[1-4]

ファインダ:付属ファインダ(レッド・ドット式)

イメージセンサ:SV305[5-8]

架台:AZ-GTi赤道儀化マウント[14-15] 恒星追尾モード、ノータッチガイド

AZ-GTi制御アプリ:SynScanPro[16]

・画像処理

パソコン:WindowsノートPC(Core i5 2.30GHz 、8GB、240GB-SSD)

イメージキャプチャ:SharpCap3.2[9] 撮影時間:約30秒(約900フレーム)、aviファイル

スタック処理:AS!3(AutoStakkert!3)[10] 取り込みフレームの品質上位50%をスタック

Wavelet処理:RegiStax6[11-12] AS!3からの出力画像(tif)をWavelet処理

分析処理:マカリ[17] RegiStax6の出力画像(bmp)を分析、回転、切り抜き、グラフ機能他

(2)撮影結果(上が北)

2021-03-10 20:21 シリウス

SV305, MAK127SP 1500mm F12

SV305, Gain 30, 露出 49ms, WB(B=216 G=100 R=128), 1920x1080, RGB24

※RegiStax6の出力画像(bmp)をマカリに読み込み、レベル調整後、シリウス部分を切り抜き

※露出49msの画像では、マークの部分にシリウスBが確認できた

・口径:127mm

・ドーズの分解能:0.91"[25]

・イメージセンサ分解能:0.80"相当[25]

(イメージセンサ画素ピッチ:2.9μm[26])

マカリのグラフ機能(輝度分析)画面例

※シリウスAの中心から約27ピクセルの位置(離角:約11")にシリウスB[20-22]の輝度のピークが確認できる。

(3)まとめ

MAK127SPにSV305を取り付け、さらに、AZ-GTi赤道儀化マウントに搭載して、シリウスの直焦点撮影を試みた。

撮影した画像をマカリで分析した結果、露出49msの画像においてシリウスBを確認することができた。

参考文献:

(1)Maksutov Cassegrains

(2)マクストフカセグレン式望遠鏡-Wikipedia

(3)Sky-Watcher-Wikipedia

(4)Sky-Watcher Global Website

(5)SV305デジアイピースの使用方法

(6)SVBONY SV305 取扱説明書

(7)Svbony SV305 Camera FAQ

(8)SVBONY

(9)SharpCap

(10)AUTOSTAKKERT!

(11)RegiStax6

(12)RegiStax-Wikipedia

(13)ImageMagick

(14)Sky-Watcher AZ-GTiマウントレビュー

(15)AZ-GTi赤道儀化マウント-goo blog

(16)SynScanPro-GooglePlay

(17)すばる画像解析ソフト-Makali`i-配布サイト

(18)シリウス-Wikipedia

(19)連星-Wikipedia

(20)シリウスBにご注目 - 阿南市科学センター / 天文館 blog

(21)Sirius B-西はりま天文台

(22)シリウスの伴星Bを観測するチャンス到来!-EYEBELL

(23)今日のほしぞら

(24)Stellarium-Web

(25)望遠デジタルカメラの分解能-goo blog

(26)IMX290NQV

(27)MAK127SPとSV305を用いた直焦点撮影(54)-goo blog

(28)天体写真ギャラリー-シリウス