(本頁は「2024年4月22日の男鹿・五社堂編」の続きである。)

今回は福寿草山も訪ねているが・・・

ここはもはや福寿草山ではない。二輪草山いや二輪草の川に変わっていた。

フクジュソウは完全に実姿になっていた。

(右上)葉だけだがキツネノカミソリとアオヤギソウも多い。

福寿草山にもシラネアオイが少し有った。

シラネアオイ、バックはニリンソウ群生

渓谷沿いには比較的多かったが、斜面が急で近寄れない。

ところで前から気になっていたのだが、

男鹿の門前、勝楽寺の境内など割と日当たりの良い場所に

花の大きなミミナグサのような植物が生えている。

今回、福寿草山の林縁や奥の樹木が切れた場所にも生えていた。

花弁の長さは約10ミリ、萼片よりも明らかに長いので、

ミミナグサやオオミミナグサ、オランダミミナグサではないと思う。

花弁の長さから青森や秋田の海岸でときどき見かけるオオバナノミミナグサかとも思ったが、

それに較べると花はやや小さい。

問題は開花時期でオオバナノの方の開花はもっと遅く、五月下旬から六月頃に咲く。

また男鹿では波しぶきを受けるような海に近い場所で散見する。

今咲いているものは、海からけっこう離れた場所だ。

facebookでも訊ねてみたがわからなかった。どなたかお分かりの方は教えて頂きたい。

謎のミミナグサ?

(右上)ホソバノアマナ

ナツトウダイ

ヒトリシズカ

スミレ類はオオバタチツボスミレが多く、

オオタチツボスミレ

他にはツボスミレや葉が褐色のスミレが有った。

葉が褐色のスミレ(当初ヒカゲスミレと思ったもの)は今回、葉の裏を確かめたら緑色だった。

するとこれはタカオスミレということになる。今回は何故か花を一個も見いだせなかった。

タカオスミレ

(右上)ミヤマキケマン

シソ科はオドリコソウやカキドオシが咲き出したばかりだった。

オドリコソウ

男鹿の海岸

これで今回は終わりにしようと思ったが、

男鹿海岸白糸滝の駐車場の観光解説に興味深いものがあったので、

簡単に紹介させて頂く。

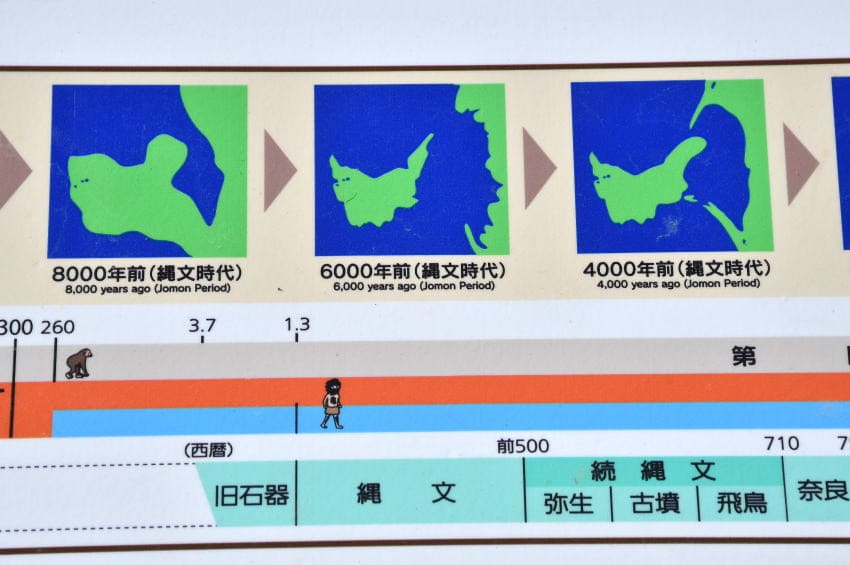

それは男鹿半島の成り立ちを説明した図だった。

男鹿半島は大昔、離島だったものが、

北は米代川、南は雄物川から運ばれた土砂が砂州となって

本土と繋がって半島となり、砂州と半島、本土に囲まれた部分が八郎潟となり、

それが干拓されて現在の姿になったものだとばかり思っていた。

それは概ね正しいがこの解説によると

初めは離島ではなく、半島から始まり、その後、離島になって繋がったとの説明だった。

約8000年前まで男鹿は半島だった。

約6000年前、一旦、本土から離れて離島になった。

これはちょっと意外だった。

以上。