(つづき)

「

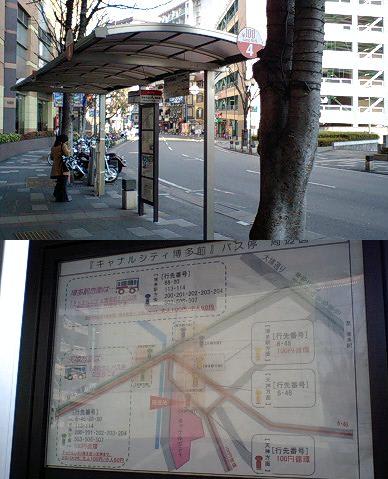

天神協和ビル前」バス停の道路側についている、このバス停から出るバスの「方面」を記した案内板。

同じ道路上の少し東側に位置する「天神新天町入口」(かつての天神岩田屋前)バス停は、先ごろ

新型バスシェルター(バステラス)に置き換わったため、同種の案内板(正確には覚えていないが、「西新、姪浜、早良方面」的なことが書かれていたと思う)がなくなってしまった。

「

キャナルシティ博多前」の非電照式バス停同様、「いつかなくなるんだろうなぁ、でも、なかなかなくならないよなぁ…」といつも思っていたのだが、ついになくなってしまい、写真に収めなかったことを後悔している(キャナルシティ博多前の画像は

ちょんびんさんからいただきました。ありがとうございます!)。

「協和ビル前」のこの案内板のほうは、まだ現存しているので、

先日取り上げたこれと同様「

失われた風景」という訳ではないのだが、

バステラス化も時間の問題っぽそうであり、「失われそうな風景」ということで、取り上げてみた次第。

「新天町入口」のものも「協和ビル前」のものも、おそらく30年以上にわたって「現役」だ(だった)と思われ、残されたこの「協和ビル前」の案内板にも、天寿を全うしてほしいものである。

なお、これより下は、ものすごくどうでもよいことなので、読み飛ばしていただいて構いません…。

「天神」地区にはたくさんのバス停があり、「乗り場番号」で区別されるとともに、「天神協和ビル前」「天神新天町入口」「

天神大和証券前」など、「天神」の下に様々なコトバが付くことによっても区別されている。

ただ、「天神○○」というのが、「天神」という大きなカテゴリーの中のひとつの乗り場である場合(Aとする)と、「天神」とはまた別のバス停の場合(Bとする)がある。

「天神協和ビル前」「天神新天町入口」「天神大和証券前」などはAであり、ここではその意味で、「天神(協和ビル前)」「天神(新天町入口)」「天神(大和証券前)」と表現することにする。

「

天神コア前」もAなのだが、「天神コア」という建物の前にあるバス停なので、意味的には「天神(天神コア前)」となり、呼び方を厳密にすれば「天神天神コア前」ということになる。

「天神バスセンター三越前」も同様に、「天神天神バスセンター三越前」ということになる。

ただし、「

天神郵便局前」は、その前にある郵便局は

「天神郵便局」ではなく「福岡中央郵便局」なので、意味が「天神(郵便局前)」だと考えれば、呼称が「天神郵便局前」でも一応問題はない。

この考えを援用すると、「

天神三丁目」もAなので、意味は「天神(天神三丁目)」、呼び方は「天神天神三丁目」ということになるのだが、「天神(三丁目)」だと解釈すれば「天神三丁目」という呼び方でも一応矛盾はない。

一方で

「天神四丁目」はBであり、「天神(四丁目)」ではなく、意味的にも呼び方的にも「天神四丁目」で正解となる。

「

天神北」は、もともと「天神(ショッパーズ前)」でありAであったものが、

「天神の重心を南に移そう」という「策略」(?)のもと、「天神」から外れたような名前に変わったものであり、AからBに一歩足を踏み入れたような位置付けになっているのだが、運賃などの面からみると依然Aに属すると考えられるので、意味的には「天神(北)」ということになる。

「

天神南」と「天神一丁目」は、もともとBとAの中間に属していた(ただし、

もともとは「天神」を冠していなかった)ものが、上記「策略」によりAとなったものなので、「天神(南)」「天神(一丁目)」ということになる。

だから何?という感想は十分承知の上です…。

(つづく)