長崎港行きのフェリーが出る有川港に着いたのは15時を少し過ぎた頃でした。

フェリーの出航時間は16時40分なので、この時はまだ、もう少し、有川周辺をドライブしようと考えていました。

取り敢えず、有川港にある鯨見山に登ることにしました。

私をその気にさせたのは、「鯨見山→」の表示の下に「資生堂 椿の森」を見たからです。

そもそもの話、今回五島に来たのは、日本ツバキ協会主催のサミットが五島市の福江で開催される予定だったことが旅の動機でした。

「椿の森」を目にしたからには、素通りするわけにはいきません。

有川の鯨見山は、高さが百メートルにも満たない小山です。

解説板に、

「有川湾では、江戸時代から明治時代まで捕鯨が行われ、元禄11(1698)年には83頭が獲れ、「鯨一頭で七浦が潤う」と言われた頃の繁栄を物語る。

鯨山の頂などに「山見小屋」が置かれ、そこから鯨が来たことを知らせ、出漁の合図などを行っていた」と記されていました。

鯨見山に登ると、遊歩道の周囲に、ツバキの苗が植えられた幾つかのスペースを見かけました。

「椿の森」の企画は始まったばかりのようです。

頂上に登り、北の方角を望むと、数時間前に訪ねた津和崎辺りの島影が五島灘に浮かんでいました。

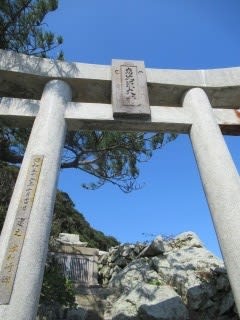

鯨見山を下ると、駐車スペースに接した、角を生やしたような、奇妙な鳥居に足を向けました。

鳥居近くに掲げられた説明文に、

「この怪童神社の鳥居は、昭和48(1973)年に捕獲されたナガスクジラの顎の骨で作られ、捕鯨で栄えた有川地域を象徴する」の旨が記されていました。

鯨見山に登って神社を見学するうちに時間がだんだんと迫ってきました。

もうこれ以上の見学は諦め、レンタカー会社に車を返し、土産物などを物色しながら出航時間を待つことにしました。

定刻の16時40分に有川港を出航した船は高速艇でした。

今回は福江に二泊しただけの短い旅でしたが、それにしては、あまりにも密度の濃い旅でした。

明治元年の「五島崩れ」と称されるキリスト教徒弾圧や、それ以前の江戸時代、約250年間を潜伏キリシタンとして過ごしてきた人々の足跡をたどり、福江島岳地区のツバキ防風林が他に例を見ない規模であること、中通島北部では段々畑でヤブツバキを育成する様子などを見てきました。

エンジン音がごうごうと響く船内で、全ての見聞を、ブログにまとめきれるだろうか?

私はそんなことをぼんやり考えていました。

そしてフェリーは18時20分頃に長崎港に入り、

下船後に、港の駐車場に停め置いた、東京から運転してきた自車に戻ると、波止場の周囲は夜の装いに姿を変えていました。

そしてその数時間後・・・

私は長崎から車を走らせ、博多のビルの狭間の、コインパーキングに車を停め、寝床を整え、近所の路上に灯りを灯す屋台の暖簾を潜りました。

今夜の寝酒は、辛子を利かせた、おでん大根と、ぬる燗のコップ酒です。

さすがに今夜はもう、腹いっぱい、胸いっぱいでした。

------- + + + -------

「五島の世界遺産と椿」を訪ねる旅は、これにて終了とさせて頂きます。

五島の旅の前後に、車に寝泊まりしながら、奈良と中国地方の梅を訪ねました。

いつの日か、その旅もブログでご紹介したいと思います。

旅から帰ると、世界中がコロナウイルスに侵され始め、今は外出もままならない状況です。

皆様もどうぞご自愛のうえ、再び旅を楽しめる日が来るまで、今は可能な限りお籠り下さい。

外は今雨が降っていますが、明日はきっと晴れるはずです。

ほどよい用心深さで、皆様どうぞお元気にお過ごし下さい。

全ての「花の旅」はこちら → 「花の旅」 総合目次

好奇心の植物観察 → 「つばきカテゴリー」

全国のツバキガイド → 椿の名所

筆者のホームページ 「PAPYRUS」