琵琶湖博物館がリニューアルされたので息子といってみた。

第二京阪使って、1時間程で行けます。

琵琶湖湖畔では、ディキャンプやバーベキュー、バス釣りのおかっぱりと、結構賑わっていました。

車で通るだけですが、気持ちいい場所です。

まずは企画展示から。

琵琶湖は水深100mほど。25mより下は夏でも10℃以下。

ビワマスも結構広い範囲でいるのかも。イトウとか、色々なマス類も放流すると住めるのかな。

こういうことを想像するぐらいは、許されるでしょう。

おやにらみとか、他での絶滅危惧種を琵琶湖に放すと外来魚。

近い種はハーフが生まれて、固有種がいなくなるとのこと。

人間はグローバル化だ、恋愛は国を跨いで自由だ、と言ってハーフ、クォーターなど、どんどん混ざっていくことに、誰も反対しないのに、

生き物は、特に特定の場所にいる固有種は、ハーフとかにしてはダメだと人間が言う。

遺伝的攪乱による絶滅が起こらないようにしようとのことですが、純粋の日本人がいなくなることを誰かが止めるのでしょうか。

最後の純日本人女性が、男前のアメリカ人に恋しても、ぶさいくな純日本人と結婚しないといけないのでしょうか。

多様性の保全はあくまで、人間が介在して種を減らしてしまったことに対する反省。

大陸がつながった結果、種が絶滅することは、ただの歴史の事実として淡々と述べるだけ。

絶滅危惧種のタナゴが口を聞けたとして、混血になって病気に強くなるとか、悪い水質に耐えられるとか、

カラス貝でなく、空き缶に産卵できるように進化できるとしたら、純血を維持したいのかな。

固有種を減らさないことは、人間だけの自己満足になってないかな、なんて、考えてしまう。

パンダも人間受けするから繁殖の手助けをするのてあって、醜くて山で人を食う動物だったらとっとと絶滅させたと思います。

昼は天丼。

左がビワマス、右がバス。バスは自分で釣って食ってた味を思い出しました。

ひと手間かけるとすると、一旦冷凍すると、更に口の中で感じるバス独特の香りが無くなります。

タレは半分でもいいかな。

冬に水温が下がると、全層で入れ替わります。

なんと、2019~2020年は暖かくて、入れ代わりが不完全とのこと。

ビワマスやバス釣りにどう影響するかは、これからとのこと。

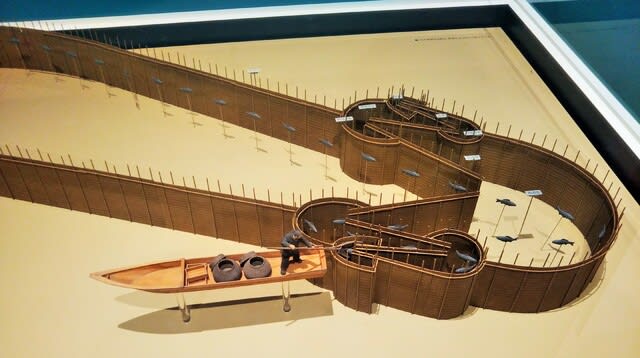

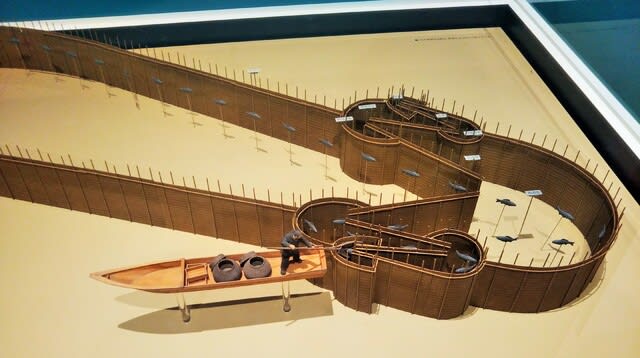

田んぼの水路を魚が通れるようにして、そこを通った魚の数が、袋に書いてあるとのこと。

環境保全がコメの付加価値に。

これを見ると、昔、ゾウやワニが湖畔にいたように見えますが、そのころは殆ど湖はありませんでした。

今の湖の大きさはもっと後世の話。

メバル釣りなどに欠かせない、生きたエビは琵琶湖産もあるとのこと。

鮎の友釣り用の小鮎の捕獲。案外地味。

全国に出荷されるのこと。

そんなに沢山この漁法で提供できるのでしょうか。

各川に、天然は天然で居るのですよね。

A展示B展示とみて、C展示の前でもうすぐ閉館。

16時半は早くないですか?

職員に促されて、水族館だけ速足で見ました。

タケバスの姿が見えません。

前回はランカークラスがいたと思うんですが。

アメリカの淡水。

バイカル湖のアザラシ。

アフリカ、タンガニーカ湖の多種多様に進化したシクリッド。

食用として移植されて、種の多様性を脅かすナイルパーチ。

どこでもそうだけど、移植された生き物に罪はなし。

捕って食われるのだからむしろ被害者。

日本で私たちもアフリカ・タンガニーカ湖産魚のナイルパーチを「白身フライ」として相当食べてます。

お弁当用に買ってませんか?「魚の白身フライ」

その餌は、海のイワシとなでなくて、上の写真の綺麗な淡水熱帯魚達です。

でも、自分で釣ったシイラのフライより、確実に旨いんですよね。

C展示は前来た時は、ダムや治水の話。

まあ、あまり違いはないでしょうけど、

良くいく宇治の天ヶ瀬ダムの重要性など、勉強できて有難味が分かるのでお勧めです。

ゆっくり見るなら、3時間は必要な琵琶湖博物館でありました。