きょう12月25日は、チェコの国民作家カレル・チャペックの歿後80年にあたる。

チャペックは第2次世界大戦前に活躍した作家で、戯曲「R・U・R」で、世界で初めて「ロボット」という単語を登場させたことで知られる。

筆者はそれほどチャペックの熱心な読者ではないが、SF小説の先駆「山椒魚戦争」は中学以来、何度も読んだ、大好きな本だ。

この長篇小説は、南洋で発見された山椒魚が、海底や護岸の工事にかりだされて急激に増え、最後には人類に陸地の明け渡しを求めて戦争を仕掛けてくるという物語。

最大の特徴は、ふつうの小説の部分もあるが、チャペック自身によるおびただしい註が、新聞記事や株主総会議事録などさまざまな文体によって展開されていること。というのは、なかでも「文明の階段を上る」という章が、登場人物の一人(門番)による切り抜きの集積というかたちをとっているためで、単線的な叙述ではなく、立体的な展開になっているのがおもしろいのだ。

博物館の会場には、チャペックのさまざまな側面に光をあてるパネルを中心に、彼の愛用のカメラ、撮影した犬「ダーシェンカ」の写真などを展示している。

小説や戯曲はもちろん、彼は童話やエッセーなどを幅広く手がけている。詩についても、パリ留学後に「フランス訳詩集」をまとめてチェコ詩壇に大きな影響を与えた。

さらに趣味の多彩さには目を見張る。各国の民族音楽のレコード収集、写真撮影、庭いじり(彼には「園芸家十二カ月」=中公文庫=という本もある)などなど。まさに「よく生きた人」なんだなあと、パネルを見ながらしみじみ思った。

また、ミュージアムショップで関連の本を多数売っていたのは、よいことだった。岩波文庫の「ロボット」は売り切れていたが。

筆者も、「郵便屋さんの物語」というかわいらしい絵本と、エッセイ集「いろいろな人たち」(平凡社ライブラリー)を購入した。

彼は左右の全体主義を鋭く批判した。

「わたしはなぜコミュニストでないのか」

という文章の中で、彼は

「今日の世界は憎しみを必要としていない。必要なのは、善意、自発性、一致と協力である。世界に必要なのは親切な道徳的風土である」

と述べている。

一方で、亡命をすすめる英国の友人たちに対して、国内にとどまる道を選んだ。

しかし、彼の祖国は、ナチスドイツの手で分割され(スデーデン割譲)、彼の死んだ翌年、全土が併合された。彼の本はナチスの手で禁書とされた。

「山椒魚戦争」の解説で、訳者の栗栖継は、次のように書いている。

そして戦後は、ソヴィエトの勢力下に置かれ、先の文章も自由に読めない体制になったのだった。

なお、「R・U・R」の舞台をともに作り上げ、彼の本の挿絵の大半を描いている兄のヨゼフ・チャペックは、「独裁者の長靴」と題する痛烈な反戦・反ファッショの連作政治マンガを描きつづけたため、ゲシュタポに逮捕され、1945年4月、強制収容所で栄養失調のために死んでいる。

「山椒魚戦争」でチャペックは、人類が、自らの生んだ技術に、あるいはナショナリズムのために、絶滅の渕に立たされるさまを描いている。その批判の鋭さは、今に至っても力を失っていないと思う。

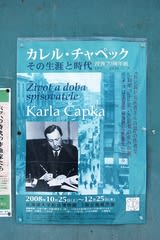

2008年10月25日(土)-12月25日(木) 月曜休み(祝日は開館し翌火曜休み)

北大総合博物館(北区北10西8)

チャペックは第2次世界大戦前に活躍した作家で、戯曲「R・U・R」で、世界で初めて「ロボット」という単語を登場させたことで知られる。

筆者はそれほどチャペックの熱心な読者ではないが、SF小説の先駆「山椒魚戦争」は中学以来、何度も読んだ、大好きな本だ。

この長篇小説は、南洋で発見された山椒魚が、海底や護岸の工事にかりだされて急激に増え、最後には人類に陸地の明け渡しを求めて戦争を仕掛けてくるという物語。

最大の特徴は、ふつうの小説の部分もあるが、チャペック自身によるおびただしい註が、新聞記事や株主総会議事録などさまざまな文体によって展開されていること。というのは、なかでも「文明の階段を上る」という章が、登場人物の一人(門番)による切り抜きの集積というかたちをとっているためで、単線的な叙述ではなく、立体的な展開になっているのがおもしろいのだ。

博物館の会場には、チャペックのさまざまな側面に光をあてるパネルを中心に、彼の愛用のカメラ、撮影した犬「ダーシェンカ」の写真などを展示している。

小説や戯曲はもちろん、彼は童話やエッセーなどを幅広く手がけている。詩についても、パリ留学後に「フランス訳詩集」をまとめてチェコ詩壇に大きな影響を与えた。

さらに趣味の多彩さには目を見張る。各国の民族音楽のレコード収集、写真撮影、庭いじり(彼には「園芸家十二カ月」=中公文庫=という本もある)などなど。まさに「よく生きた人」なんだなあと、パネルを見ながらしみじみ思った。

また、ミュージアムショップで関連の本を多数売っていたのは、よいことだった。岩波文庫の「ロボット」は売り切れていたが。

筆者も、「郵便屋さんの物語」というかわいらしい絵本と、エッセイ集「いろいろな人たち」(平凡社ライブラリー)を購入した。

彼は左右の全体主義を鋭く批判した。

「わたしはなぜコミュニストでないのか」

という文章の中で、彼は

「今日の世界は憎しみを必要としていない。必要なのは、善意、自発性、一致と協力である。世界に必要なのは親切な道徳的風土である」

と述べている。

一方で、亡命をすすめる英国の友人たちに対して、国内にとどまる道を選んだ。

しかし、彼の祖国は、ナチスドイツの手で分割され(スデーデン割譲)、彼の死んだ翌年、全土が併合された。彼の本はナチスの手で禁書とされた。

「山椒魚戦争」の解説で、訳者の栗栖継は、次のように書いている。

チャペックも生きていたら、逮捕・投獄されたにちがいない。事実、ゲシュタポは、それからまもなくチャペックの家へやって来たのだった。やはり作家で、同時に女優でもあるチャペック未亡人のオルガ・シャインプルゴヴァーは、ゲシュタポに向かって、「残念ながらチャペックは昨年のクリスマスに亡くなりました」と皮肉をこめて告げた、とのことである。

そして戦後は、ソヴィエトの勢力下に置かれ、先の文章も自由に読めない体制になったのだった。

なお、「R・U・R」の舞台をともに作り上げ、彼の本の挿絵の大半を描いている兄のヨゼフ・チャペックは、「独裁者の長靴」と題する痛烈な反戦・反ファッショの連作政治マンガを描きつづけたため、ゲシュタポに逮捕され、1945年4月、強制収容所で栄養失調のために死んでいる。

「山椒魚戦争」でチャペックは、人類が、自らの生んだ技術に、あるいはナショナリズムのために、絶滅の渕に立たされるさまを描いている。その批判の鋭さは、今に至っても力を失っていないと思う。

2008年10月25日(土)-12月25日(木) 月曜休み(祝日は開館し翌火曜休み)

北大総合博物館(北区北10西8)